前回、紹介させていただいた女性のその後の経過を踏まえて、テーマについて書いてみたいと思います。

その後の、この女性の療養場所は住み慣れた自宅となりました。人生の最後を過ごされる場所として、住み慣れた自宅へと帰ってこられたということになります。

息子様と二人暮らし。息子さんも、大事な仕事をかかえての看病となり、悩んだ上での決断であったと思われます。事実、入院中から何度も当院に来てくださり、相談がありましたし、自宅に帰ってからも、その先をどうするか?と悩み続けておられました。

本人は入院の影響からせん妄という、認知機能の低下状態にあり、意思疎通できるときもあれば、難しいときもあるような状態で、なかなか込み入った話をすることができません。そんな場合、参考になるのが、これまでの発言で、そこから本人に意思を推定するしかありません。この方の場合、入院での療養を希望されておりました。しかし、一方で、入院生活では自由が縛られるため、嫌がっていた経緯もあり、おそらくこの希望は負担をかけるであろう息子様への配慮があっての決定と考えられ、そのことを息子様はよくわかっていたので、苦渋する。息子さんからすれば、母の本当の想いに寄り添いたい。自分ががんばれば・・・。しかし仕事もあるし、それで本当に母親を支えられるのか?という不安は、当然のことながらあったことでしょう。

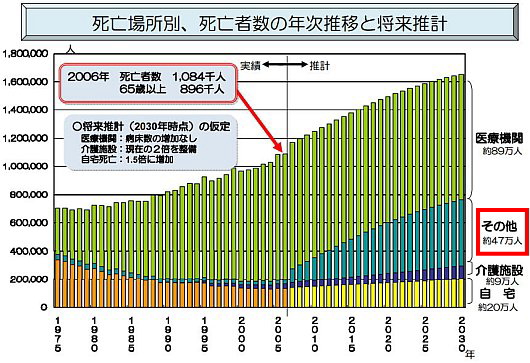

ここで、ちょっとだけ自宅で最期を迎えるということを考えてみたいと思います。これは現代では、あまり一般的なこととしてとらえられていないと思われます。つまり病院で最期を迎えるということが当たり前のように思われている、自分も医師になる前にはそのように思っておりましたが、実は、病院で最期を迎えるということは1950年代から増えていったもので、それまでは自宅ないしは住み慣れた場所でということが一般的であったようです。その事実をしめすグラフが次のものになります。

名郷直樹先生の、『これからの「お看取り」を考える本』という著書を私なりに解釈して要約すれば、そもそも「看取り」というのは家族や肉親の介護・ケアのことを指していた言葉だが、そこに医療がかかわるようになり、病院でいわゆる医師が「ご臨終です」と言って頭を下げて、死亡診断書を作成し・・・という一連の流れが「看取り」というようにとらえられるように時代とともに変わっていった。さらに、「お」医者様がすることで「お」がつけられるようになり、「お看取り」と言われるようになったようです。こうなったのは、看取るよりも救命が優先され、病院がどんどん作られるように推し進められ、その過程で、治ることが難しい病気や状態でも、とりあえず救命のために病院へというような時代的な流れが影響しているものと考えられると、この本でも述べられていました。

しかし、高齢化社会を迎え、多死社会になるという事態に直面するなかで、病院以外の場所、自宅等で最後を迎えることが注目され始めました。図2を見ていただければ、厚生労働省が危機感をもっていることがよく分かっていただけると思います。いま、私たちはこのような状況にあるということは、自分がどこで人生の最後を迎えるのかを考えるときには、頭の片隅にでもあったほうがよいのかもしれません。

さて、この女性の場合、看病にあっても、息子さんは悩み続けておられました。そこに答えがあったのかどうかはわかりませんが、やはり住み慣れた環境、大好きだった、たばこのにおいが染みついた家で最後を迎えさせてあげたい、そういう気持ちを私たちとしては大切にしたいと考え、ケアマネージャーさんや訪問看護師など、多くの人の力を借りて、できるかぎり一人である時間を少なくして看取りの環境を整えていくことになりました。

定期的な巡回を増やして、息子さんが仕事で不在で一人となる時間をできるかぎり減らすことにチームで取り組んでいただきました。もちろん、完全に とはいきませんが、上記のような世の中の流れの中、自宅で最期を過ごすことを選んで今現段階で取り組める中では、最善の環境を、息子さんの協力を得て、整えるようにできたのではないかと、振り返って思います。臨床ではBestでなくても、Betterを目指すしかないことが多々あります。とくに限られた医療リソースしかない在宅診療ではよくあることで、言い訳にすべきではないですが、厳しい現実として知っておく必要があるでしょう。

オキちゃんと麻薬のことを呼称していた明るかった女性ですが、病状が進行し、やはり日に日に衰弱が進んでいきました。もちろん、それを抑えることはできませんが、息子さんの懸命の看護やチームの介入で、痛みや呼吸困難など、そういった症状に苦しまされることはなかったように思います。そして、ある朝、訪問看護スタッフの訪問時に静かに息を引き取られました。息子さんは悩みながらも精一杯よりそって、二人でいられる時間を大切にされておられました。最後のときが一人にならないか心配であると、訪問のたびに口にしていたことが思い出されます。その不安を私は解消することもできず、ただただ、聞いていることしかできませんでした。最後の最後は、一人ではなく、誰かがいるときに迎えたこと、それはやはり、息子に心配させたくないと言い続けていたこの女性からの、精一杯やってくださった息子さんへの感謝の思いなのかも、そんな風に私には思えました。